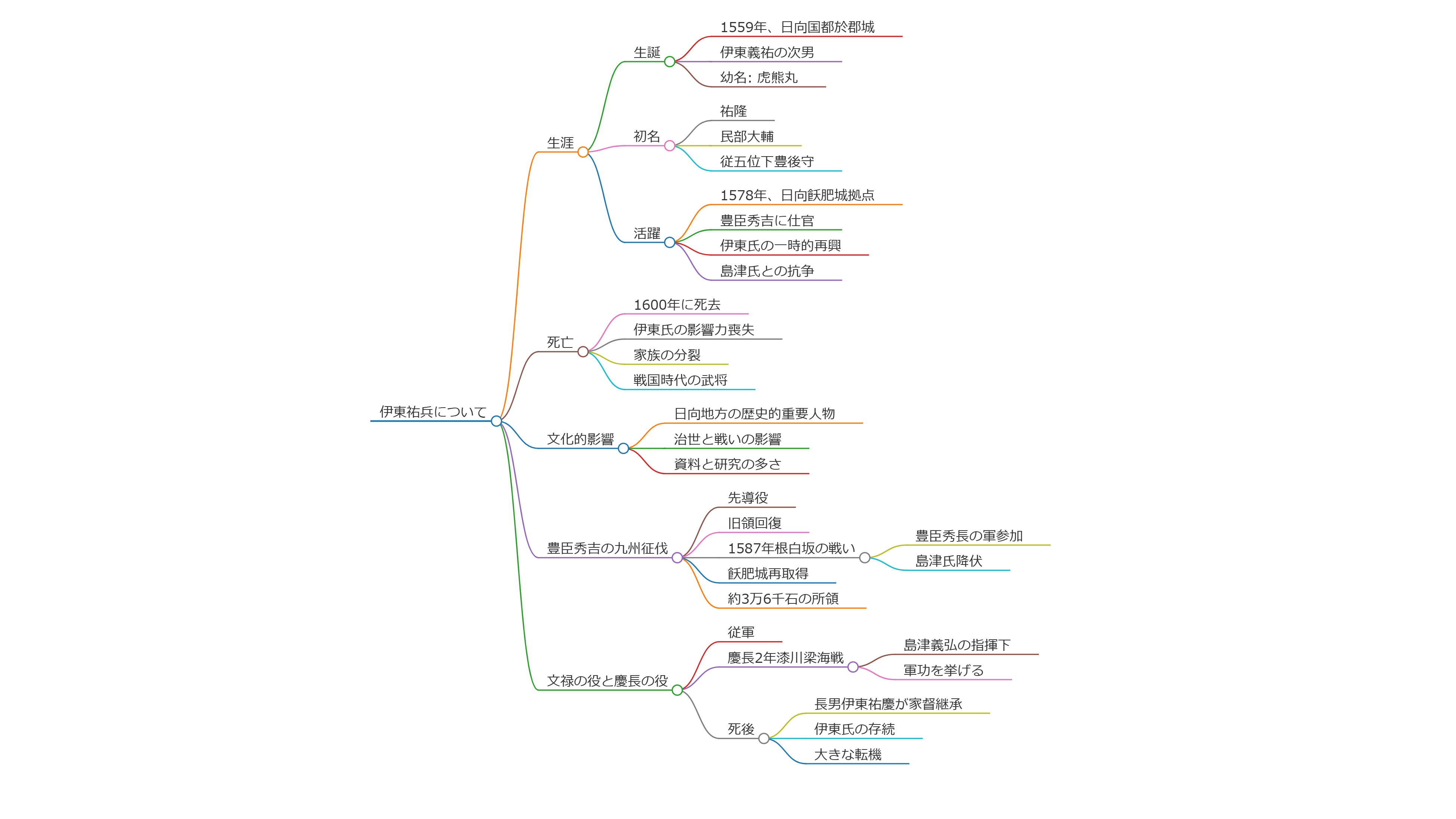

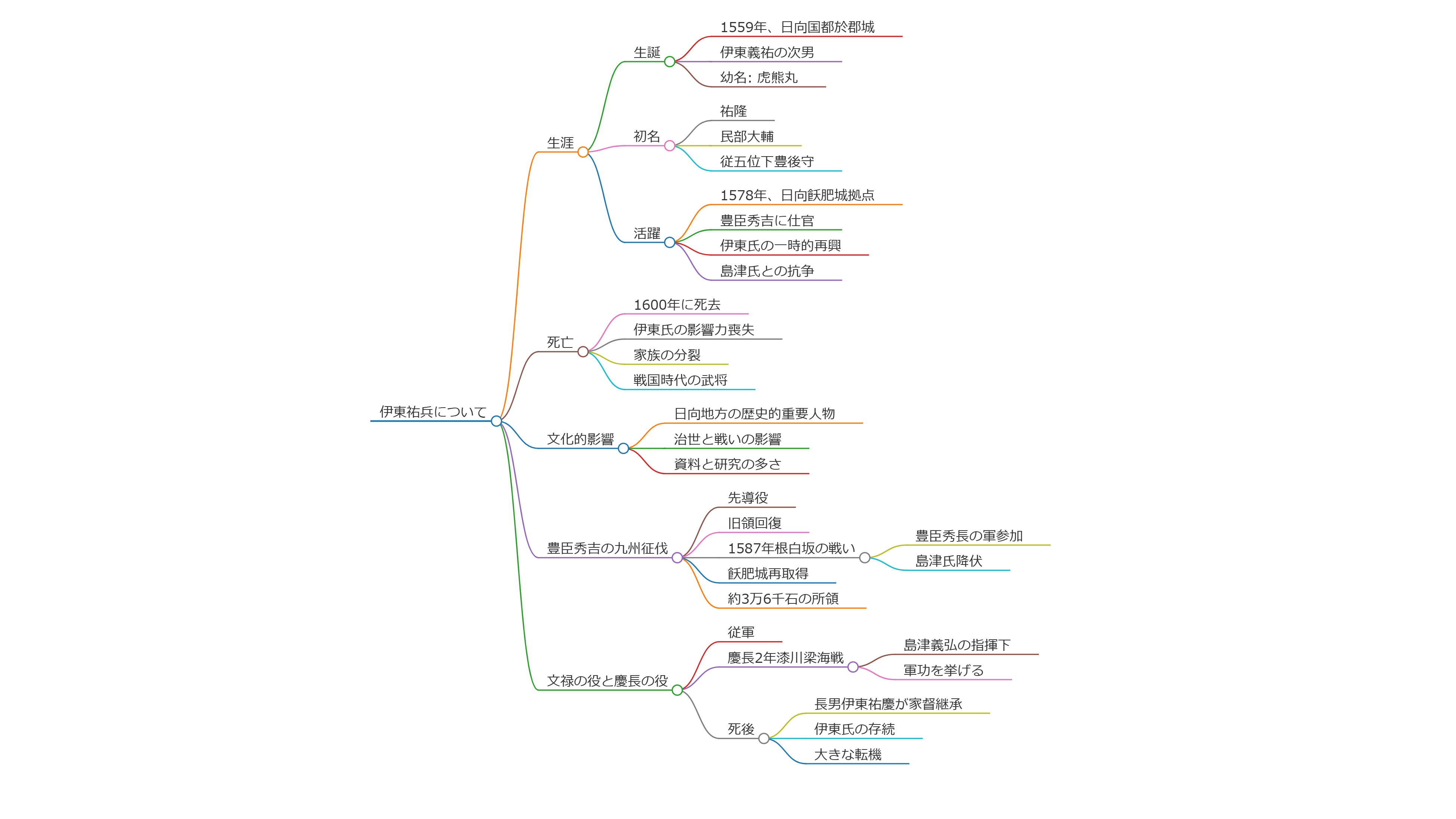

伊東祐兵について

伊東祐兵(いとう すけたけ/いとう すけたか)は、安土桃山時代の武将であり、大名です。

彼は日向伊東氏の12代目(伊東氏の18代目)当主であり、日向飫肥城の城主であり、飫肥藩の初代藩主でもあります。

生涯

伊東祐兵は1559年に日向国の都於郡城で生まれました。

彼は伊東義祐の次男であり、幼名は虎熊丸と呼ばれていました。

彼の初名は祐隆であり、後に民部大輔、従五位下豊後守と称されました。

彼は1578年に日向飫肥城を拠点にし、豊臣秀吉に仕官しました。

彼の治世の間、伊東氏は一時的に再興を果たしましたが、最終的には島津氏との抗争により、伊東氏は衰退していきました。

死亡

伊東祐兵は1600年に亡くなりました。

彼の死後、伊東氏はその影響力を失い、家族は分裂していきました。

彼の人生は波乱に満ちており、戦国時代の激動の中での武将としての役割を果たしました。

文化的影響

伊東祐兵は、日向地方の歴史において重要な人物であり、彼の治世や戦いは後の歴史に影響を与えました。

彼に関する資料や研究も多く、彼の業績は今でも語り継がれています。

伊東祐兵は、豊臣秀吉の九州征伐において先導役を務め、旧領の回復に成功しました。

特に1587年の根白坂の戦いでは、豊臣秀長の軍に参加し、島津氏を降伏させる重要な役割を果たしました。

この戦いの後、彼は飫肥城を再び手に入れ、合計で約3万6千石の所領を持つことになりました。

また、文禄の役や慶長の役にも従軍し、特に慶長2年の漆川梁海戦では、島津義弘の指揮下で戦い、軍功を挙げました。

彼の死後、家督は長男の伊東祐慶が継ぎ、伊東氏はその後も存続しましたが、彼の死は伊東氏にとって大きな転機となりました。

伊東祐兵

⇒【こちらのページに移転しました。】

⇒【拡大して読む(詳細はこちらへ!)】